아내와 처음 만난 것은 아트센터 시절입니다. 누나의 친구가 온다고 하여 마중을 나갔더니, 의젓해 보이는 여성이 자기 지갑을 내밀며 “이걸로 안내해주세요” 라고 말했습니다. 일본에서 온 손님 안내는 많이 해봤지만, 가난한 학생의 기름값을 걱정해준 사람은 처음이었습니다.

몇 년 후 랜도에서 일하던 저에게 다시 그녀가 찾아왔습니다. 오클랜드에서 영어를 공부한다는 것이었습니다. 일주일 만에 결혼을 결정했습니다. 그 후 계속 금슬 좋게 살며 업무적으로도 크게 도움을 받았으므로, 그때의 결정은 제 인생에 있어 중요한 것이었다고 지금도 생각합니다.

장남이 태어났을 때, 가족을 지켜야 한다는 강한 책임감을 느꼈습니다. 아시아계가 적은 랜도에서 계속 일해도 될지, 일본에서 일을 하는 게 나을지도 모른다고 생각하게 되었습니다. 미국에 온 후 16년이 지났을 때였습니다.

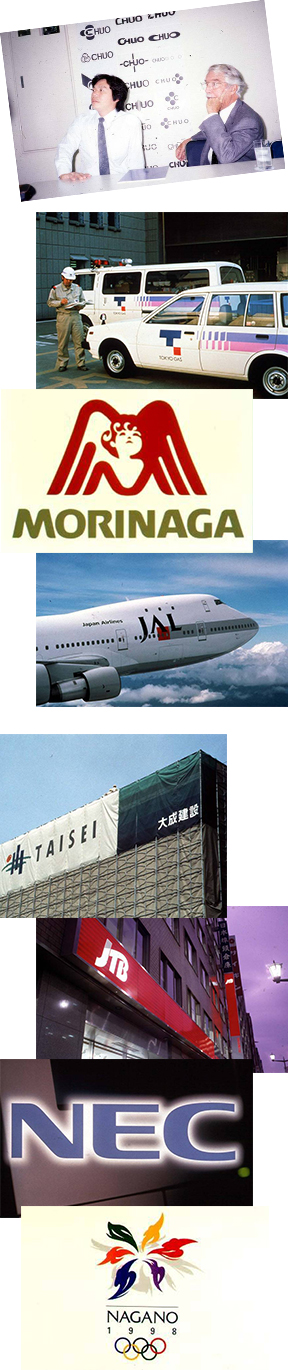

랜도에서도 일본의 클라이언트의 CI전개를 위해서 누군가를 일본에 보내야 할 필요가 있었습니다. 그래서 저는 랜도 재팬(현 IDEX)로 파견 근무를 나갔습니다. 그 다음해, 랜도가 100% 출자한 랜도 어소시에이츠 인터내셔날이 개설되어 저는 그쪽으로 옮겼습니다. 그 무렵부터 일본은 거품경제가 시작되어 타이세이 건설이나 JTB등 대기업 일이 계속 들어왔습니다.

8년이 지나 저는 부사장이 되었습니다. 미국의 랜도 본사도 바뀌기 시작했습니다. M&A가 진행되고, 크리에이티브 헤드 회의에서도 디자인보다 경영 이야기가 중심이 되고 옛 동료들도 독립하여 랜도는 제가 입사했던 시절과는 다른 회사가 되었습니다. 그 흐름 속에서 경영진은 패키지에 힘을 쏟지 않게 되었습니다. 회사를 대표하는 마크를 만드는 CI는 중요한 일이고 좋아했지만, 저는 패키지가 더 하고 싶었습니다. 고심 끝에 랜도를 떠나 브라비스를 세우기로 하였습니다.